中小企業では営業マネージャーが不在、または兼務状態であり、商談後のフィードバックが「必要だとわかっていても十分に実施できない」ケースが多く見られます。

その結果、営業担当者が自己流で試行錯誤を続ける状況に陥りがちです。

本記事では、AIをマネージャーの代替としてではなく限られたリソースを補完する仕組みとして活用し、チーム全体の商談力を効率的に高める方法を解説します。

営業マネージャーの悩みと現場の現実

営業現場では、商談後の振り返りが必要だとわかっていても、十分に実施できないことが少なくありません。

特に中小企業では、営業マネージャーが兼務で多忙を極め、重要性を理解していながらもフィードバックに時間を割けないのが実情です。

営業マネージャー

営業マネージャー数字は追っていますが、細かいフィードバックまでは手が回らなくて…。

なかなか忙しくて全部の商談というのは現実的ではないですね。

実は、こうした“やりたいけどできない”フィードバック不足こそが、商談力の伸び悩みにつながっているんです。

ここでAIをマネージャーの限られたリソースを補う仕組みとして活用することで、効率よくチームを支援できるようになります。

AIはマネージャーの代わりになるわけではありません。

しかし、GPTsを活用すれば、商材やチームのレベルに応じた最適なフィードバックを自動で生成し、マネージャーが本当に注力すべき部分にリソースを振り向けられる可能性があります。

- 営業フィードバック自動化の最新動向と事例

- GPTsを活用して中小企業にフィットさせる設計ポイント

- 明日から始められるGPTフィードバック導入ステップ

イントロダクション:営業マネージャー不在時の課題

営業マネージャーが不在、あるいは兼務で多忙な中小企業の現場では、商談後のフィードバックが十分に行われないまま時間が過ぎてしまうことが少なくありません。

結果として、営業担当者は「自己流」に頼りがちになり、学習の機会を逃してしまいます。

ここではまず、なぜフィードバックが不足するのか、その背景を整理します。

商談後フィードバックが不足する背景

- リソース不足:

マネージャーが営業活動だけでなく管理業務・他部門業務も兼務しているため、商談内容を細かく確認する時間が取れない。 - 優先順位のジレンマ:

数字の報告や案件進捗確認は行われる一方、会話の質や提案の仕方に関するフィードバックは後回しにされがち。 - 属人的な経験頼み:

「自分で学んで身につけるもの」という文化が根強く、体系的なフィードバックの仕組みが整っていない。

フィードバック不足が招く営業現場の停滞

フィードバックが不足すると、営業担当者は「うまくいった理由」「失敗した理由」を言語化できないまま次の商談に臨むことになります。結果、改善の速度が遅れ、チーム全体の商談力も伸び悩みます。

特に中小企業では、個々の担当者の力量差が大きく、ベテランの“暗黙知”が若手に共有されないままになりがちです。これが定着率や育成スピードの低下にもつながります。

AI活用の意義は「代替」ではなく「補完」

ここで強調したいのは、AIはマネージャーを置き換えるものではないという点です。むしろ、マネージャーが限られたリソースを最も効果的に使うための支援役として機能します。

GPTsを活用すれば、商談ログや会話のポイントを整理し、一次的なフィードバックを自動生成することが可能になります。その上で、マネージャーは「最も重要な案件」や「育成が必要な人材」に集中できるようになるのです。

営業フィードバック自動化の最新動向

商談フィードバックをAIで自動化する取り組みは、すでに現場で実用化が始まっています。

ここで重要なのは「AIが人間の代わりをする」ことではなく、マネージャーの限られた時間を有効に使うための仕組みとして活用することです。

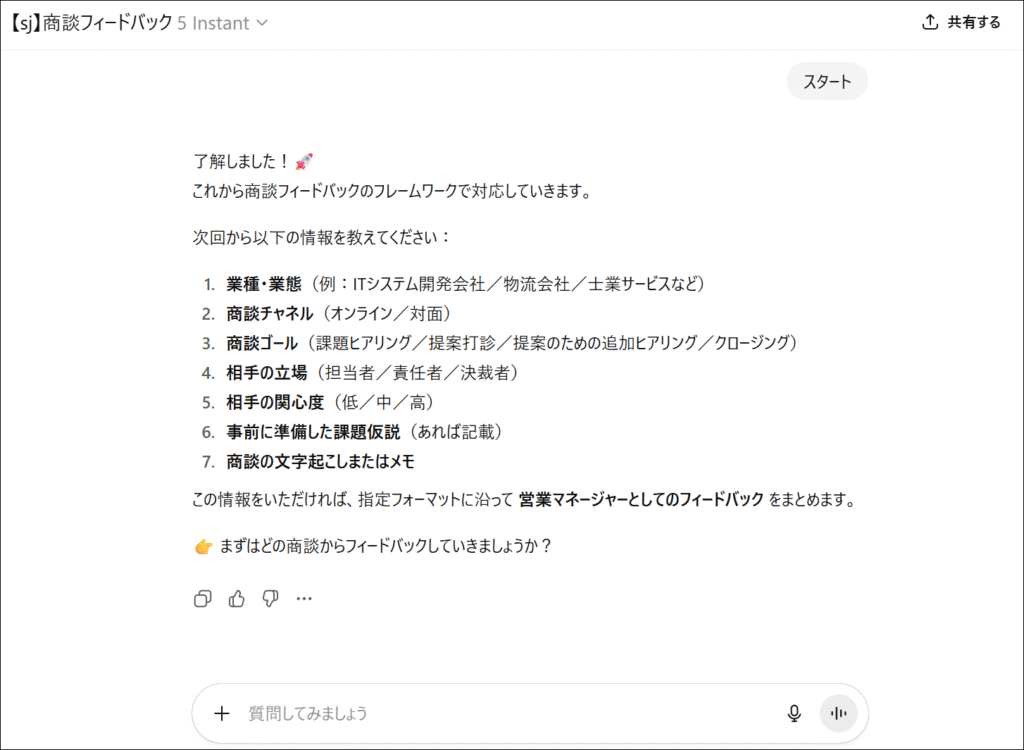

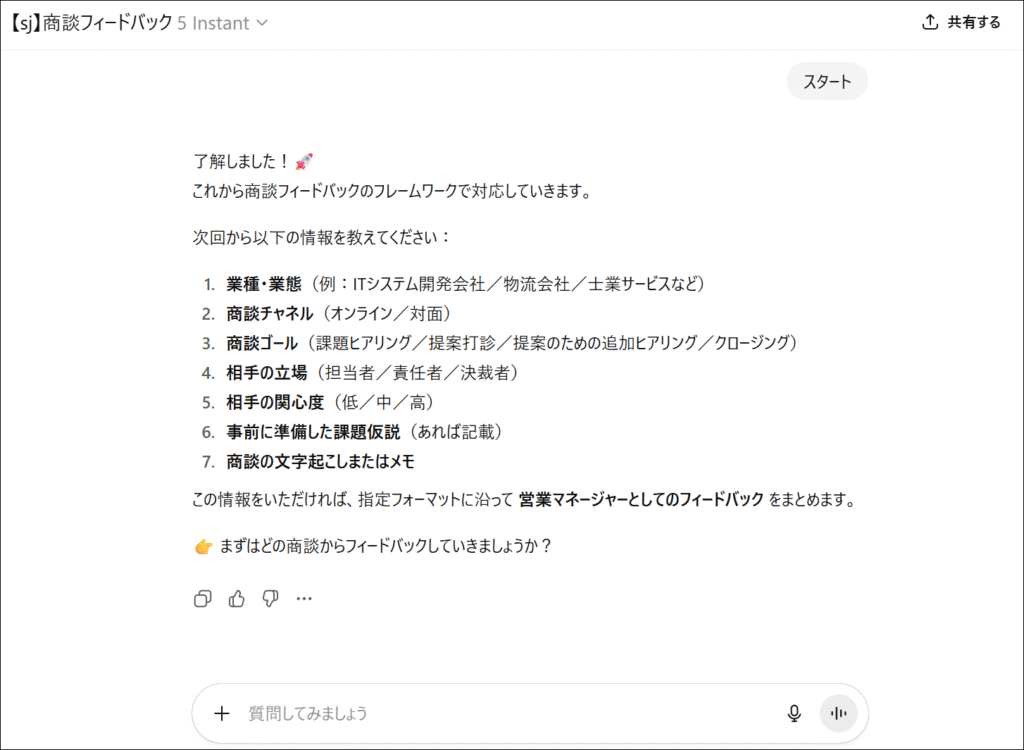

実物イメージ:商談フィードバック用プロンプト(標準化例)

以下は、GPTsによる商談フィードバック依頼のプロンプト例です。

営業マネージャーとして、「コンサルティングセールス」という観点を重視し、商談の振り返りを行います。

【入力する情報例】

- 商談チャネル:〔オンライン/対面〕

- 商談ゴール:〔課題ヒアリング/提案打診/提案のための追加ヒアリング/クロージング〕

- 相手の立場:〔担当者/責任者/決裁者〕

- 相手の関心度:〔低/中/高〕

- 事前に準備した課題仮説:〔スレッド内で議論済み or 直接入力〕

【出力フォーマット例】

- 商談全体の評価(総合評価・達成度)

- 課題ディスカッションの質(課題把握、仮説の活用度)

- 良かった点(コンサルティングセールスとして評価できる点)

- 強化ポイントとヒント(具体的な改善策)

- 相手の立場・関心度に応じた評価

- 次につなげるアドバイス(次回に向けた準備・アクション)

- 総括コメント(営業マネージャーとしての講評)

このようにフォーマットを標準化しておくことで、AIが出すフィードバックが場当たり的にならず、商談の学習サイクルを回す「型」として機能します。

実際に試せる専用GPTsはこちら:

商談フィードバックGPT(sj)

研究的な裏付け:教育分野から営業現場へ

教育分野では「マルチエージェント型」と呼ばれる自動フィードバック手法が開発されており、学習者に対して複数の視点からフィードバックを与えるものです。

これを営業に応用すれば、「顧客視点」「マネージャー視点」「トレーナー視点」から商談を評価することが可能になります。

導入成功の鍵は「ハイブリッド設計」

- ハイブリッド設計:AIが拾った内容をそのままではなく、マネージャーが取捨選択・補足する

- 説明性の確保:なぜその指摘が出たのか、根拠を明示して納得感を与える

- 運用設計:定例の振り返りや育成計画と紐付けることで定着させる

- 定量効果の追跡:商談成約率やリード獲得率にどうつながったかを追跡する

このように、AIを活用したフィードバックの仕組み化はすでに実務で成果を出し始めています。

中小企業にとって重要なのは、「型」を定め、マネージャーの限られた時間を最も効果的に活かすために導入するという視点です。

中小企業にフィットさせるための設計ポイント

AIを活用した商談フィードバックは注目されていますが、テンプレートをそのまま持ち込むだけでは成果に繋がりません。

商材の特性や営業組織の成熟度、日本の商習慣を踏まえた調整が必要です。ここでは、中小企業が導入を成功させるための設計ポイントを整理します。

1. 商材特性に合わせたフィードバック設計

コンサルティング型の無形商材では、顧客課題の理解度やディスカッションの深さを重視するフィードバックが有効です。

一方で、定型的な商材(ツール販売など)では、提案の簡潔さやクロージング力に関するフィードバックを強化する方が効果的です。

同じ「フィードバック自動化」でも、商材特性により重点項目を切り替える必要があります。

2. 営業担当者のレベルに応じた段階設計

新人とベテランでは必要なフィードバックが異なります。

- 新人層:

商談の基本動作(ヒアリング姿勢、質問の質)に対する具体的な改善ポイント - 中堅層:

課題仮説の精度や提案の組み立てに関する深いフィードバック - ベテラン層:

顧客の意思決定プロセスに合わせた戦略的なフィードバック

このようにレベルごとに設計することで、AIが提供する情報が“ちょうどよい学習支援”になります。

3. 日本語・文化・商習慣への対応

海外の事例ではAIがストレートに「問題点」を指摘するケースも多いですが、日本の営業現場では「共感」や「婉曲表現」が重視されます。

フィードバックも同様に、単なる指摘ではなく「良かった点を認めた上で改善提案を添える」スタイルに調整することが求められます。

4. 信頼性と説明性の担保

AIの出力をそのまま受け入れるのではなく、「なぜその指摘が出たのか」を説明可能にする設計が欠かせません。これにより、担当者が納得感を持って改善に取り組めます。

誤出力のリスクを減らしつつ、マネージャーの最終判断を補完する仕組みづくりが重要です。

まずは、実際の商談文字起こしをAIにフィードバックさせてみましょう。与える情報によって適切なフィードバックが得られない可能性もあります。必要に応じてプロンプトを調整し、自社組織に合った形にするのがコツです。

また、プロンプトを提供するのみではなく、営業担当とフィードバックをもとに改善点を確認する時間を初期に取り入れると、現場でも活用してもらいやすいです。

5. 運用に組み込む工夫

- 定例ミーティングでAIフィードバックを共有し、マネージャーが要点を補足

- 営業日報やCRMと連動させ、フィードバックをデータ蓄積に活かす

- 成約率や顧客満足度などのKPIと結びつけ、効果を可視化

単なる「便利ツール」で終わらせず、営業活動の仕組みの一部に組み込むことが定着の鍵です。

石田の現場知見:AI活用とマネージャー育成の両立

AIを活用した商談フィードバックは、中小企業にとって有効な手段ですが、それだけで育成が完結するわけではありません。

むしろ大切なのは、AIを活用しながらマネージャー自身の育成力を高めていくことです。私自身、現場でいくつもの成功と失敗を経験してきました。

AI活用の成功事例

あるコンサルティングセールス型の企業では、商談ログをAIにかけて「質問の深さ」や「提案の妥当性」に関するフィードバックを抽出する仕組みを導入しました。

マネージャーはそれを参考にしつつ、自分が注力すべき重点ポイントを見極め、担当者に短時間で的確なコメントを返すようにしました。

結果、AIが拾った“基礎的な改善点”をAIに任せ、マネージャーは“担当者の成長段階に応じた戦略的な指導”に集中できるようになったのです。

限られた時間を有効活用でき、チーム全体の育成スピードも加速しました。

失敗から学んだこと

一方で、AIに過度に依存したことで逆効果になったケースもあります。

AIの出力をそのまま担当者に渡してしまい、「なぜそう評価されたのか」「どう改善すべきか」が理解されず、現場に混乱を招いたのです。

この経験から学んだのは、AIのフィードバックは“素材”であり、マネージャーが料理することで初めて意味を持つということです。

マネージャー育成の視点

AIを導入することは、マネージャー自身にとっても育成の機会になります。

- フィードバックの「型」を定義する過程で、育成の優先順位を整理できる

- AIの指摘をチェックすることで、自分自身の観点の抜け漏れに気づける

- 担当者との面談時間を「戦略的な指導」にシフトできる

つまり、AIは単なる効率化ツールではなく、マネージャーの育成スキルを磨くトレーニングパートナーにもなり得るのです。

両立の鍵は「役割分担」

結局のところ、AIとマネージャーの両立を成功させる鍵は「役割分担」にあります。

- AIの役割:

事実ベースの振り返り、定型的な指摘、商談の抜け漏れ検出 - マネージャーの役割:

担当者の成長段階を踏まえた指導、戦略的な視点の提供、動機づけ

このように役割を整理することで、AIとマネージャーは対立するのではなく補完し合う存在になります。

実践ステップ:GPTフィードバック導入の進め方

中小企業でGPTフィードバックを導入する際は、大掛かりな仕組みを作る必要はありません。小さく試し、定着させることが重要です。

- 商談ログの収集方法を決める(録音・文字起こしなど)

- 標準化されたプロンプトを準備する(本記事の例を参考に)

- 小規模な商談でテストし、出力の質を確認する

- マネージャーが内容を確認し、必要に応じて補足する

- 定例ミーティングや日報に組み込み、チーム全体で活用する

- 成果指標(成約率・リード獲得数など)と紐づけて検証する

参考記事

こちらの記事もぜひチェックしてみてください。

まとめとチェックリスト

営業マネージャーが不在または多忙な中小企業において、AIによる商談フィードバックは「自己流に任せない仕組み」をつくる強力な手段になります。

ただし、AIは万能ではなく、あくまでマネージャーのリソースを補う役割であることを忘れてはいけません。

- 商談ログを収集・整理する仕組みがあるか

- 商材や営業スタイルに合わせたフィードバック観点を定義したか

- 担当者レベル別に求めるフィードバックを整理したか

- マネージャーがAIの出力をチェックし、補足する体制を取れるか

- 成果指標と紐づけて効果を検証できるか

このチェックリストを満たせば、AIは単なるツールではなく、チームを持続的に成長させる仕組みとして機能するはずです。

営業・マーケティングの専門家が回答します。

まずはお気軽にご相談ください。