営業改善のためにAIを導入している企業は増えていますが、多くが「部分最適」に留まり、全体像を見失いがちです。

本記事では、AI導入を成功させる第一歩としての「業務洗い出し」から始め、専用GPTsを用いた実践的な業務整理・設計プロセスを紹介します。

現場に馴染む活用設計のヒントも交え、部分利用から全体最適へ進むための具体的なステップを解説します。

AI導入の現場でよくある悩み

営業活動にAIを導入する企業は増えていますが、部分的な取り組みに留まり、全体像を見失いがちです。実際の現場でもこんな声が聞かれます。

営業マネージャー

営業マネージャーAIで商談の議事録を自動化できたのは便利なんですが、他の業務とはつながっていないんですよね…。

使いこなせている人と、そうでない人の差が大きかったり、十分に活かせていなかったりするケースが多いです。

個人だけでの活用だと、成果が見えにくいですね。

やっぱり全体を整理してからじゃないと、結局“便利ツール止まり”になるんですね。

こうした声は、部分的にAIを導入した企業でよく聞かれます。

断片的な改善では、業務全体の生産性向上につながりにくいのです。

本記事では、営業改善AI導入の最初の一歩として「業務洗い出し」を軸に、専用GPTsを使った実践的な整理・設計方法を紹介します。

はじめに ― なぜ業務洗い出しから始めるのか

AIを営業に導入しようと考えたとき、多くの企業が最初に思いつくのは「商談議事録の自動化」や「訪問先の優先度推薦」など、部分的な便利機能の活用です。

もちろんこれらは即効性があり、効果を実感しやすい取り組みです。

しかし、研究や実務の蓄積から明らかになっているのは、部分最適の積み重ねだけでは成果が頭打ちになるという事実です。

営業改善AIの導入は「一部を効率化する」取り組みではなく、「営業全体をどう再設計するか」という視点から出発しなければなりません。

部分最適が引き起こす落とし穴

- 部署や担当ごとにバラバラにAIを導入すると、データやフローがつながらず、活用範囲が限定される

- 導入効果が小さく、経営層や現場から「思ったほど成果がない」と評価される

- 個別ツールの使い勝手に依存し、仕組み化や横展開が進まない

このように、部分最適のままでは「便利な小道具の寄せ集め」に留まり、戦略的な成果には結びつきません。

全体像から始める意義

だからこそ、第一歩は「業務を洗い出して全体像を可視化すること」です。

業務フローを分解し、どこにAIを組み込めば効果的かを検討することで、後のデータ整備やAI導入、さらには現場浸透までを見通した設計が可能になります。

ここでのポイントは、単に「タスクを書き並べる」のではなく、

- 営業の目的(売上・関係構築・情報収集など)にどう寄与しているか

- その工程が定型的か、判断が必要か

- どの工程にデータを残せるか

AI導入の成否は、この初期の整理に大きく左右されます。

言い換えれば、業務洗い出しは営業AI導入の“設計図づくり”であり、ここを飛ばすことは家を建てるのに設計図を描かないようなものなのです。

営業改善AI導入の全体ステップ

営業改善AIの導入は、思いついたツールを場当たり的に試すのではなく、全体の流れを意識して進めることが成功の鍵です。

研究や実務の蓄積から、導入の王道ステップは以下のように整理できます。

ステップ1 ― 業務の可視化・標準化

まずは、現状の営業プロセスを明らかにします。

担当者ごとにやり方が違っていたり、暗黙知に依存している部分を見える化し、共通フローとして整理することがスタート地点です。

ステップ2 ― データ整備

AIが学習・判断するにはデータが欠かせません。

営業日報や商談記録、提案履歴などを整理・統合し、利用できる形に整えることが重要です。

ここを疎かにすると、どれだけ高度なAIを導入しても「精度が出ない」「現場が使いづらい」といった問題が発生します。

ステップ3 ― AI適用

可視化した業務フローの中から、AIが効果を発揮しやすいポイントを特定します。

たとえば「訪問優先度の推薦」「提案資料の生成」「商談内容の要約」などです。

ここで重要なのは、小さく始めて検証しながら拡張することです。

ステップ4 ― 評価・改善

導入後は定期的に効果を検証し、改善を重ねていきます。

単なる「効率化」だけでなく、受注率の向上や営業サイクルの短縮といった成果に結びついているかを確認することが欠かせません。

この4ステップを押さえることで、単発的な導入に終わらず、全社的に営業改善AIを活用する基盤が整います。

専用GPTsを使った業務整理の進め方

営業改善AI導入の全体ステップを踏まえると、次に重要になるのが「実際にどう業務を整理するか」です。

ここで有効なのが、専用に設計したGPTsを活用する方法です。

特に、3つのGPTを段階的に使い分けることで、効率的かつ抜け漏れのない整理が可能になります。

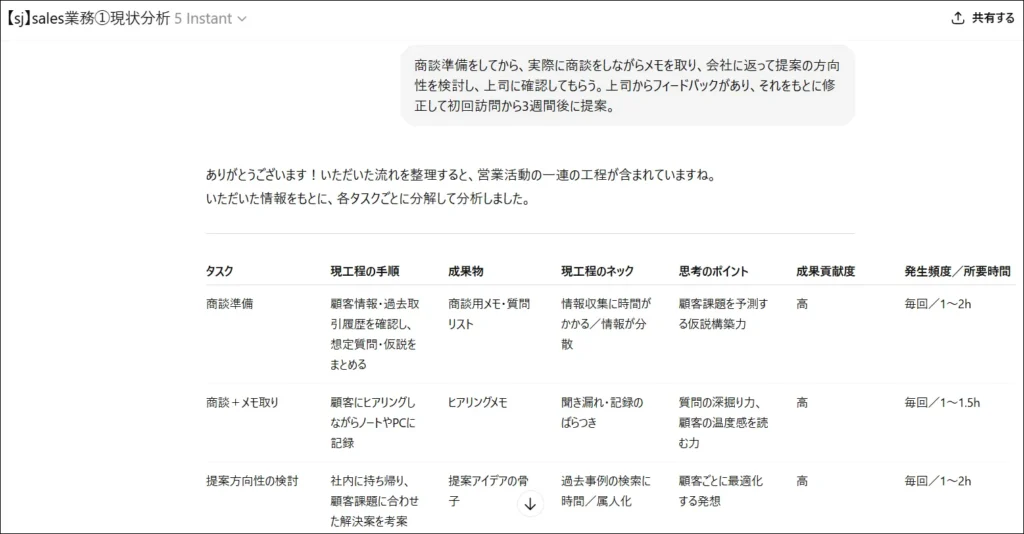

ステップ1 ― 現状分析(業務工程の洗い出し)

営業マネージャーや担当者からのヒアリング内容をGPTに入力し、工程ごとに整理します。

単なるリスト化にとどまらず、他社事例や標準フローとの比較視点を付加できる点が強みです。

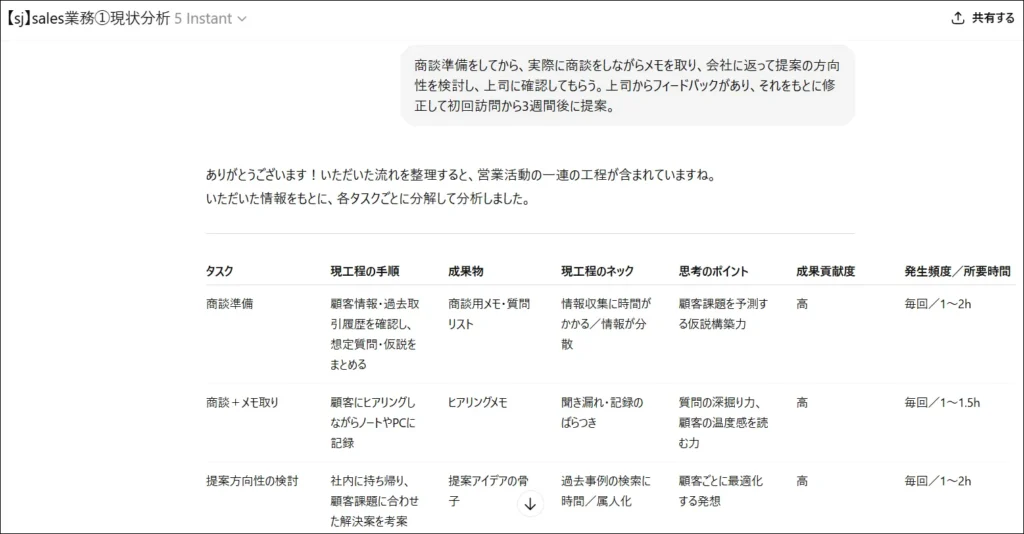

現状分析GPTsの出力例

例では「商談準備 → 商談+メモ取り → 提案方向性の検討」という流れを整理し、各工程のネックや成果物を明らかにしています。

ステップ2 ― AIを使ったフロー構築

洗い出した業務の中でAIが組み込めるポイントを検討します。

たとえば「訪問先選定」「提案資料作成」「商談後フォロー」など、AIが強みを発揮できる箇所を明確化します。

ここではAI導入のインパクトと実現可能性を両面で評価することが重要です。

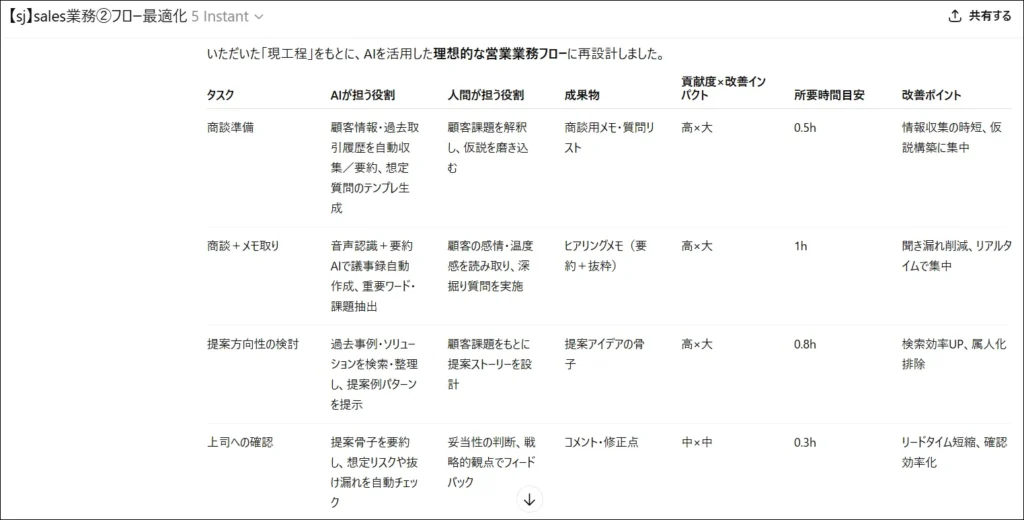

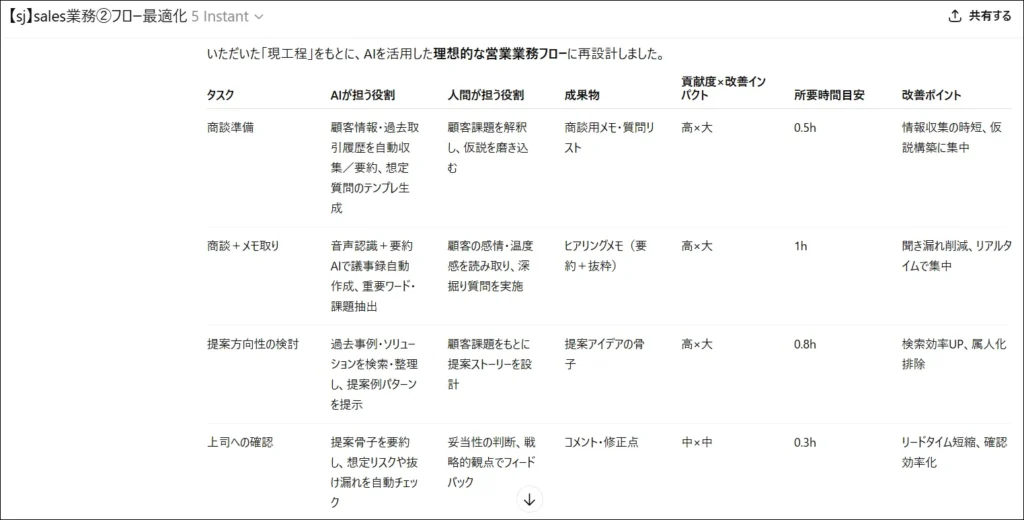

AIを業務フローに組み込むGPTsの出力例

例では、商談準備や提案検討において、AIが「情報収集・要約・パターン提示」を担い、人は「仮説立案・深掘り質問・ストーリー設計」に集中できるよう再設計されています。

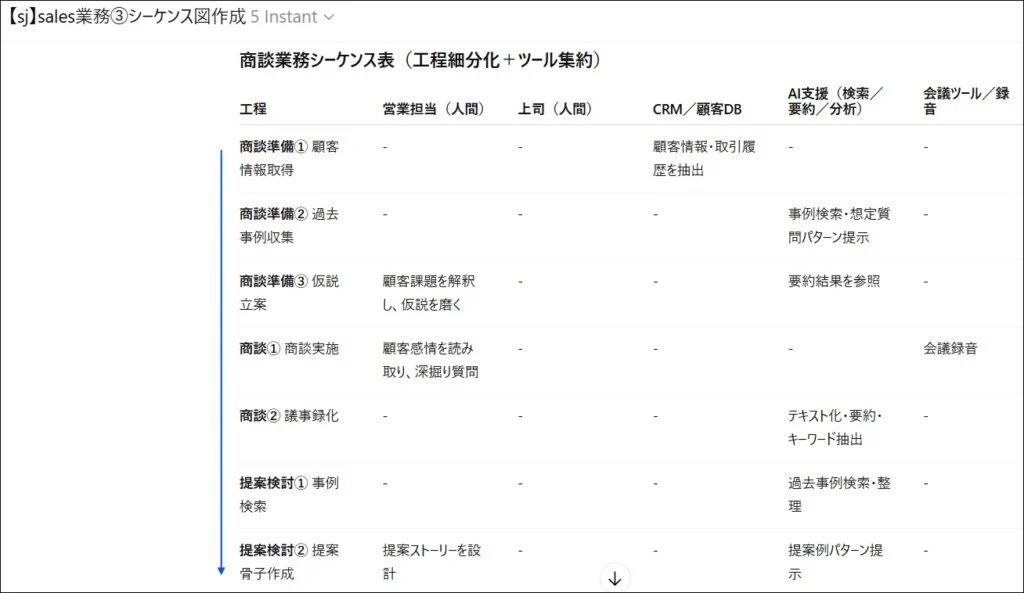

ステップ3 ― シーケンス図作成

最後に、人・AI・既存ツールの役割をシーケンス図で可視化します。

これにより、「誰が・いつ・どのようにAIを使うか」が明確になり、現場での理解や合意形成がスムーズになります。

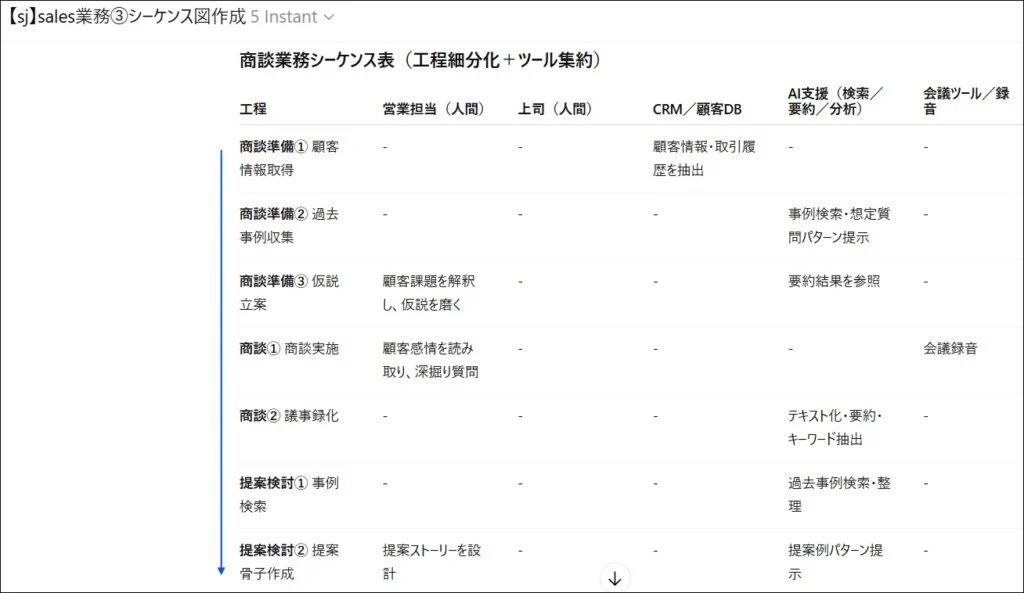

シーケンス図作成GPTsの出力例

例では「商談準備 → 商談実施 → 議事録化 → 提案検討」という一連の流れを、営業担当・上司・CRM・AI支援ツールごとに役割分担して可視化しています。

この3ステップにより、専用GPTsを単なる“便利ツール”ではなく、営業プロセスに組み込まれた仕組みとして設計できるのです。

活用設計と現場への落とし込み

専用GPTsを使って業務整理を行った後は、実際の現場にどう活かすかが課題になります。

整理したフローやシーケンス図は「設計図」に過ぎず、それを日々の営業活動に落とし込む工夫が必要です。

ポイント1 ― GPTsのアウトプットを「意思決定資料」に変える

シーケンス図やAI活用フローは、そのままでは専門的すぎて現場の理解を得にくいことがあります。

- 経営層に説明する際は「ROI(費用対効果)」や「営業成果への寄与」を数字で示す

- 現場に説明する際は「どの作業がラクになるか」を強調する

このように、相手に合わせた翻訳作業が欠かせません。

ポイント2 ― 小さく試して成果を見せる

全社導入を目指すより、まずは一部のチームやプロセスで試行し、「具体的に便利だった」という体験を現場に広げていくのが効果的です。

特に商談準備や報告、提案書作成といった日常業務での成功体験は、抵抗感を和らげる力があります。

ポイント3 ― 現場の声をフィードバックする仕組み

AI活用は「入れて終わり」ではありません。

現場の利用感や課題を定期的に収集し、GPTのプロンプトや設計を改善していくサイクルを組み込むことが重要です。これにより、現場との協調性が高まり、AIが使われ続ける仕組みになります。

つまり、活用設計の肝は「上から押し付ける」ではなく「一緒に作り、改善する」ことです。

専用GPTsが生み出す整理成果を、経営と現場をつなぐ橋渡しとして活用することで、営業改善AIは組織に根付きます。

まとめ ― まずは業務を書き出すところから

営業改善AIを導入するにあたり、つい「どのツールを使うか」や「どんな機能が便利か」に目が行きがちです。

しかし、成功する企業は例外なく業務全体の整理から始めています。

この記事で紹介したように、

- 業務を洗い出す(現状分析)

- AIが組み込めるポイントを検討する(フロー構築)

- 人・AI・ツールの役割を可視化する(シーケンス図)

というステップを踏むことで、営業活動全体にAIを組み込む設計が可能になります。

特に、商談準備・報告・提案書作成といった日常的なプロセスに適用すれば、「AIがあると本当にラクになる」という現場の実感を得やすく、定着にもつながります。

まずは紙とペンでも構いません。現状の営業業務を書き出し、課題や改善ポイントを洗い出してみてください。

そのうえで、専用GPTsを活用すれば、整理と設計が一気に加速します。

営業・マーケティングの専門家が回答します。

まずはお気軽にご相談ください。